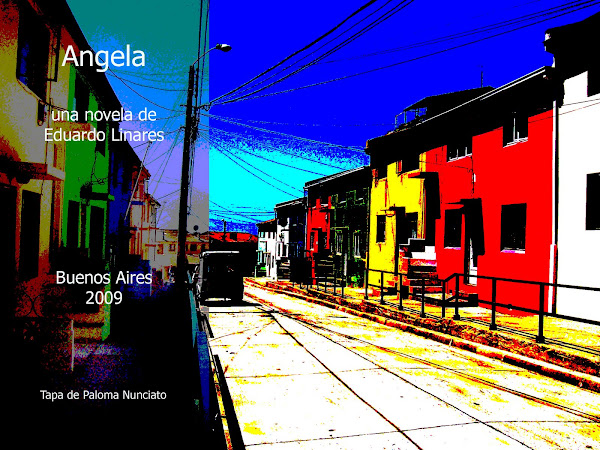

Un viaje a la caída al mar del río más bello

del mundo, al sur de Chile.

La noche del puerto de Valparaíso, en el intrincado

plano de catorce ascensores trepando cuarenta y dos cerros,

con palacios de madera y lata colgados del vacío;

poética cubista de arquitectos locos.

Un cabaré emblemático, el “Old Tango”, guarida

de ángeles impúdicos, dillers filantrópicos,

putas, bailarinas, cómicos sicóticos.

Y un bandoneón que se ahoga,

un fuelle abandonado, queriendo dar a luz,

en un patio, solo.

Historia chilena de destinos mal tramados,

llena de sexo, humor, modismos, malas palabras;

obscena y ordinaria, como la vida misma.

jueves, 8 de enero de 2009

Liminar

En una hermosa y antigua casona de madera estilo inglés, en calle Gütemberg, sitio que curiosamente no figura en el mapa de Valparaíso; en esa añosa casa y durante dos días con sus noches, mi alma se asomó a la contradictoria y furiosa belleza de ese puerto del Pacífico, penando, abrumada y aturdida por los excesos de una loca arquitectura, montada sobre una no menos delirante geografía.

En una hermosa y antigua casona de madera estilo inglés, en calle Gütemberg, sitio que curiosamente no figura en el mapa de Valparaíso; en esa añosa casa y durante dos días con sus noches, mi alma se asomó a la contradictoria y furiosa belleza de ese puerto del Pacífico, penando, abrumada y aturdida por los excesos de una loca arquitectura, montada sobre una no menos delirante geografía.Mucha casita de lata junto a un derruido palacete neoclásico, colgados de la punta de un peñasco. Mucho cerro cuarenta y dos cerros, con nombres que bien podría haber elegido Neruda; Alegre, Placeres, Lecheros, Perdices, Mariposa, La Florida, Bellavista, Miraflores.

Con catorce ascensores públicos para subirlos y bajarlos, con nombres tan británicos como Reina Victoria, grandes tomadores de té los chilenos, o tan belicistas como ascensor Artillería.

Lleno de escaleras con veredas ocupadas por sillas con patas de tamaños distintos, para poder espiar el vecindario en declive.

Digo que mi alma se asomó tanto a esa belleza, o mejor dicho, se apoyó en ese balcón suspendido en el vacío, que se abismó en si misma, en el doloroso trance de un desamor en despedida.

Esa primer noche, luego de enterarme de la trágica muerte de Alberto Olmedo en Mar del Plata, en ese otro puerto, en el Atlántico, me quedé hasta tarde conversando de tangos con el dueño de casa, periodista e investigador, un estudioso de la música ciudadana de Buenos Aires, que se valora ahí, en Valparaíso.

Conversamos hasta que se nos durmieron las palabras, obviamente, nos acollaramos una botella de pisco de una marca que no atino aún a entender por qué le pusieron tal nombre, “Control” se llama, cosa que no se puede entender de ninguna forma, porque si hay una bebida fuerte que no puede controlarse, justamente es esta, el pisco, por lo suave que cae en la boca.

Subí como pude hasta mi cuarto, el de huéspedes, y me acomodé de costado apenas, junto a la Charo. En una habitación cercana, la hija del dueño de la casa y amiga de Charito, la Paulina, miraba por la tele “Doctor Zhivago”, aquel memorable filme de David Lean, con Omar Sharif y Julie Christie. Con el volumen bastante fuerte la Pau miraba la película, es más, creo que la muy loca tenía ganas de venirse a nuestra cama, ya que gritaba desde el otro cuarto para que nos amaramos. La guitarrita rusa, la balalaica, hacía de las suyas, en una de las bandas de sonido más hermosas que recuerde el cine.

Al día siguiente, el matutino sensacionalista “La Tercera” titulaba con tipografía roja que durante el entierro de Alberto Olmedo, su mamá había fallecido de un infarto. Es cierto que en esta abundancia trágica, el puerto y ciudad en donde estaba y pesaba, no habían tenido participación alguna, pero es verdad también que el corazón y la memoria leen la letra chica de la historia como mejor pueden.

Esa noche bajamos corriendo, la única forma de bajar caminando, con la Charo y la Pau, al centro de la noche porteña. Cuando pasamos por una guarnición militar, la Paulina que aún no estaba borracha, se puso a gritar “en Chile se tortura”. Por suerte no la escuchó nadie. Después aterrizamos en el “Cinzano”, a ver el muy decadente espectáculo de gente vieja, vestida con ropa vieja, perfumada con esencias medio rancias, bailando tangos. Bien excesiva la estética. Yo andaba llorando en otra parte.

Aquel hermoso filme de los sesenta, “Valparaíso, mi amor”, dirigido curiosamente por un médico, el doctor Aldo Francia, que había visto unos años atrás en un ciclo de la hebraica, con quien luego fuera la madre de mis hijas, creo que también rondaba mis lágrimas.

Para el lector no informado, debo contar que Alberto Olmedo, el “Negro Olmedo”, fue el más grande cómico que supimos tener los argentinos en los últimos veinticinco años. El supo hacernos reír sobre todo en los tristes años de las dictaduras militares, cosa que no fue poco para quienes no pudimos huir a ninguna parte por esos años. Una vez por semana al menos, Olmedo nos ayudó a olvidarnos un poco de nuestros pesares, permitiéndonos incluso reír de nosotros mismos, cosa que para un pueblo como el nuestro, tan melancólico y maníaco, era como un bálsamo para el espíritu, bastante vapuleado y maltrecho.

Olmedo se mató hace ya unos largos diez años, más precisamente en enero del 88, algo de él quedó para mí flotando por Valparaíso, entiendo que ha pasado tiempo suficiente como para que intente ir a buscarlo.

Sé que también se me quedó olvidado como siempre algún pullover, un par de medias debajo de una cama, y un pedazo del alma que por ese entonces yo creía que me sobraba. La falta que nos anda haciendo ahora.

Eduardo Linares

Buenos Aires, Mayo a Junio de 2001/enero 2009

Capítulo 1. "Old Tango"

La noche de Valparaíso sigue teniendo esa cosa agradable del clima austral costeño, el cual permite una chaqueta liviana junto con un chal y una camisola negra, con un escote bastante agudo para el caso. El cuello, delgado y alto, no ostentaba bijú ni joya alguna, tampoco, y es bueno resaltarlo, arrugas. Portaba, eso sí, un rostro delgado, ligeramente bronceado, con una boca fina, ahora con unos discretos hoyuelos ampliando la sonrisa, la cual adivinaba dientes blancos y perfectos.

La noche de Valparaíso sigue teniendo esa cosa agradable del clima austral costeño, el cual permite una chaqueta liviana junto con un chal y una camisola negra, con un escote bastante agudo para el caso. El cuello, delgado y alto, no ostentaba bijú ni joya alguna, tampoco, y es bueno resaltarlo, arrugas. Portaba, eso sí, un rostro delgado, ligeramente bronceado, con una boca fina, ahora con unos discretos hoyuelos ampliando la sonrisa, la cual adivinaba dientes blancos y perfectos.La nariz, suave y ligera, respiraba pausada a través de unas narinas pequeñas y rosadas. Las cejas bien delineadas, eran negras, amplias y bien proporcionadas, con esto quiero decir que no habían sufrido depilación alguna y hasta podríamos decir que eran un rasgo de carácter en el rostro de Luz Casellas, que así se llama la dueña de todo esto y más, como ese par de ojazos negros que no se pierden nada, filmando todo el tiempo, bien abrigados por unas pestañas que no te cuento.

El pelo también negro es lacio y lo usa corto, hasta la nuca, lo cual le permite cuando gira la cabeza a ver quién pasa al lado, dibujar unas olitas que van y vienen demasiado rápido. Tapan apenas un par de orejas que se podría decir que para todo esta armonía que estamos contemplando vienen a ser un poco grandes, pero curiosamente, los pequeños abridores de oro que las marcan dan como una falsa sensación de hacerlas más pequeñas. Y sí, las orejas de Luz son grandes, pero no a lo dumbo, las tiene largotas y pegadas al cráneo.

Luz picoteó de un marisco de su plato de locos con papa mayo, se limpió despacio con la servilleta y se echó un buen trago de champagne, mientras en el escenario del “Old Tango”, una pareja de jóvenes bailarines, Carmen y Alejandro, iban y venían entrelazados, trazando una sensual y pacífica, o sea no atlántica, coreografía con una tema de Astor Piazzola, “Años de soledad”, acompañado por el brillante saxo de Jerry Mulligan.

Estaba sola en una mesa como medio de costado al escenario, no veía a la pareja de frente, se ve que no había reservado o que había llegado un poco tarde, tal vez la había buscado deliberadamente, ya que no es lo más deseable para una turista española y sola, el estar en medio del medio, rodeado de parejas y matrimonios de fin de semana. Discreta tomó de la silla que estaba frente a ella una bien dotada nikon sin flash, encuadró con todo el tiempo del mundo, y con un tele de 130 mm se dio el gusto. Volvió a hacerlo otras dos veces.

Bajo la luz cenital del escenario, Carmen Chab Rojas, ceñida por un vestido de terciopelo azul, brillaba con su gracia y su cuerpo. La turquita que había bajado a probar suerte desde el nortino Antofagasta había encontrado su lugar. Las horas, las durísimas horas de entrenamiento en el estudio de danza y gimnasia habían dado sus frutos. La Carmen era un mimbre, se doblaba así de fácil, para volver a la vertical más limpia sin que se notara casi, eso, ese era su arte, el que no se notara. Sólo quedaba una sensación en el aire.

Ligera y fuerte, bien apoyada en un par de pantorrillas redondas y eléctricas, de más está decir que la cola de la Carmen era un espacio como para ser recorrido con todo el tiempo del mundo. La cintura, lo suficientemente estrecha para que un buen par de manos masculinas la ciñeran y levantaran sin esfuerzo. El vientre, exacto, liso, duro. Los pechos, redondos, duros, en punta.

La Carmen era el cuerpo. Alejandro, el espíritu. Así se forman las buenas parejas de danza contemporánea, y el tango, en este caso de la coreografía piazzolesca, era eso.

Alejandro Gómez Toro era gay, como corresponde a semejante apellido. Aquí vamos a entrar en una disquisición filológica, porque no sé si decir que era gay, homosexual, maraca, maricón, puto, putarraco, trolo. No sé cómo calificarlo porque Alejo era muy bello, pero no físicamente, cosa que por ahí también lo era. No, y mi duda no pasa por cómo la iba sexualmente, pasa porque no me gusta definir a la gente, a un hombre, con una palabra gringa tan corta. No sé si me explico, pero para presentar a Alejo esto no es lo menos, y un hombre tan bello como él merece todo respeto.

A Alejo le costaba más que un esfuerzo tomar a la Carmen por la cintura y levantarla del suelo, y eso que la turquita era peso pluma y se la dejaba servida. Carmen el cuerpo, Alejo el espíritu. Ahí creo que me voy orientado. Maricón, no, marica.

Delgado, de una altura más que media para un chileno, moreno, pelo lacio y negro, peinado con gel, para atrás, con pantalón de bailarín, remera al cuerpo de manga corta, y zapatos bien lustrados, todo obviamente negro, el bueno de Alejo siente lo bastante adentro la cadencia y la densidad melancólica del tema de Piazzola como para poner todo el alma necesaria, toda su hombría, ante la tibia y urgente caricia que le ofrece la turca con una generosidad que encanta. Alejo es eso, un masculino pasado de ángel, de sensibilidad y finura, delicado varón, marica chileno de la mejor cepa, capaz de dar mucho más que unos cuantos bien machos y que unas cuantas, bien hembras.

Detrás del telón, impecable, con un smoking que le queda demasiado bien, está Alberto del Río, sigue con atención el baile mientras disfruta de uno de los pocos gustos que se da en el puerto de Chile, echa humo de un goluá al que accede gracias al lógico beneficio del portuario contrabando. Sobre un taburete, a su lado, un vaso alto está por la mitad con un buen whisky. Los acordes del saxo del Jerry y el bandoneón del Astor dicen que el tema va terminando.

El aplauso es cerrado, intenso y más que merecido. Hay bravos. La Carmen y Alejo agradecen y porqué no, tiran unos besos que quedan por el aire, avivando las palmas. Tomados de la mano van retrocediendo despacio, disfrutando la gratitud y el buen gusto del público. Salen de espaldas, al pasar junto a Alberto, la turquita no puede con su genio y le pega un beso de esos que se dan los compañeros de trabajo, los artistas, Alejo pretende imitarla pero digamos que Alberto no se la sigue, pero sin por ello dejar de demostrarle su admiración y afecto con una caricia en la cabeza. La pareja sigue su carrera hacia los camarines.

En el escenario, un farol seguidor se ha posado sobre don Vilches, el dueño y creador del cabaré. El viejo es bajito, gordo, picante, divertido, con mucho tablado, y sobre todo un buen tipo. Años de trabajo y viajes le han permitido levantar este negocio en donde todo parece ocupar el espacio justo. En la barra, su compañera, la Tere, lo admira como si estuviera recibiendo un premio en Cannes. El viejo cumple la digna y elegante tarea de administrar muy bien el local y ser cada noche el maestro de ceremonia, el que da la pausa para que el público consuma, comente, vaya al baño y sobre todo se dé cuenta que anda con bastante sed y atine con que los precios son preferibles y pida más vino, o como la sorprendente Luz, otro champagne.

Y don Vilches no defrauda a nadie. - Bueno amigos, desde aquí puedo ver lo bien que lo estamos pasando. Si hay algo que me sigue dando gusto es ver cómo la noche porteña se aloja en esta casa para pasar un buen rato de la mano, compartiendo el trago, la rica comida, la gentileza de esa rosa para la novia o la esposa, la música, el bello espectáculo que recién nos han brindado nuestra pareja de baile, y ahora, ahora amigos preparen las mandíbulas, porque ahora se viene la risa. Bien recibido hace años por nuestra cálida compañía, llegó de su natal Mar del Plata el humorista argentino Alberto del Río - Toma aire para continuar mientras disfruta con su oratoria el Vilches.

- El hombre llegó con un par de maletas llenas de cuentos y continúa vaciándolas en este refugio. El, y me lo ha confesado, no entiendo todavía cómo ha logrado hacer que los chilenos gracias a él rían como italianos o argentinos, o sea mucho, en exceso, y yo creo que esto sucede en tanto y en cuanto Alberto del Río no pueda responderse esa pregunta y siga cada noche creando y recreando la risa. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al broche de oro de esta noche porteñísima, con ustedes, el Rey de la Comedia, el chileno argentino Alberto del Río -. Y, sí, el aplauso es bastante fuerte.

El pequeño seguidor que iluminaba a don Vilches se apaga y se enciende otro mayor en el centro del escenario, dejando ante el público la estampa gardeliana de Alberto, un tipo demasiado elegante y buen mozo para ser cómico. Está sentado sobre un taburete alto, con las piernas cruzadas a pesar de la altura, al lado, el otro taburete con el vaso de whisky, un cenicero y los goluás. Y empieza.

- Después de esta presentación que se ha mandado don Antonio Valeriano Vilches Galdames... sh, un poco más de respeto señorita, que así se llama y es el dueño, después de esta biografía no autorizada voy a tener que ganarme bien la plata esta noche, lo único que les prometo es que no se van a reír ni como argentinos ni mucho menos como italianos, sólo y simplemente como mejor puedan.

- Y eso sí, les pido por favor que hagamos antes que nada un pacto de caballeros, de damas y caballeros, y si alguno de los chistes, de las humoradas o tallas que les cuento no las entienden, por favor, sin timidez, en confianza, me levantan la mano y me lo dicen. Así, así me dice, don Alberto, me lo explica, me lo repite, me lo grafica, es más, don Alberto, me haría usted un dibujo del chiste, es más me lo manda por fax, o sino me dan la dirección de su correo electrónico que yo estoy para eso, para hacerlos reír, so huevones -.

Luz continuaba con los honores a esa buena cepa transandina y se planteaba ahora la disyuntiva de degustar una papaya al natural con crema sin decidirse por la cuchara de postre o el tenedor y el cuchillo. La estaba pasando lo más bien, sola, tranquila, golosa, y lo del humorista argentino en un cabaré de Valparaíso le parecía cuanto menos una curiosidad exquisita. El tenedor y la cuchara juntos la dejaron más que contenta.

- Y si no se animan a levantar la mano, cosa que descuento, demuestran lo buena que continúa siendo la educación pública y privada chilena y se ríen igual, a lo tonto, sin entenderme, o se hacen los que al chiste ya lo conocían pero que igual nunca nadie se los había contado tan regiamente.

Capítulo 2. El fin de la noche

El show había terminado como a las cuatro de la mañana, Luz se fue caminando sola, despacio, con la nikon dentro del bolso, como más le gustaba, como perdida, así hacía años que viajaba esta catalana descubriendo el mundo, más allá que de un tiempo a esta parte se había vuelto tan ancho y ajeno como peligroso.

El show había terminado como a las cuatro de la mañana, Luz se fue caminando sola, despacio, con la nikon dentro del bolso, como más le gustaba, como perdida, así hacía años que viajaba esta catalana descubriendo el mundo, más allá que de un tiempo a esta parte se había vuelto tan ancho y ajeno como peligroso.Pero la Luz no le hacía caso, creía en el destino de alguna manera, sobre todo en el suyo, y sabía muy bien que hoy por hoy los riesgos eran los mismos en el barrio gótico, en Barcelona, como en cualquier otra parte, ya fuera de noche o como lo era ahora, medio amaneciendo. Lo que tenía bastante decidido, era que si viajaba y salía a conocer el mundo era justamente para hacerlo.

Así y todo no dejaba de llevar uno de esos aerosoles paralizantes para espantar a cualquier cretino que no estuviere dispuesto a creer en su destino, en el de ella.

Más de litro y un cuarto de champaña se había bajado, ya que le había dado un poco de pudor y no había terminado con la segunda botella, cosa que la ayudaba a estar particularmente liviana.

Caminó así por la arbolada calle Brasil hacia el sur, para el cerro Concepción, en donde conforme las precisas instrucciones de su inglesa guía del viajero independiente, había dado con la casa de pensión de la señora Catalina, una vieja divertida que andaba en bata todo el día, fumando y coordinando el tráfico de los gringos que hasta el hostal llegaban, en un tránsito tan ordenado como colorido.

Así llegó hasta el ascensor El Peral; si bien había sido advertida de los usos horarios de los elevadores públicos por doña Catalina, no dejó de echarle una merecida puteada a estos hábitos burocráticos citadinos que condenan a los noctámbulos a practican ejercicios excesivos de trepada, o en el mejor de los casos esperar por un taxi que no acude. Luz fue como con el postre de papayas, no hizo ninguna de las dos cosas, muy por el contrario, prefirió seguir divagando hasta la hora de subida, en una hora más, y se fue para una plaza que estaba vacía.

Sentada en un banco, dudó entre un camel y liarse un pitillo de una hierbita que como corresponde había transado en lo de doña Cata, pero prefirió el tabaco. No era cosa tampoco de andar provocando el destino.

Del bolso sacó también la cámara, el rollo de 400 asas blanco y negro que en el cabaré había agotado y la cargó con otro de la misma sensibilidad, pero “ equis plus”, para exponer aún con menos luminosidad, de una marca inglesa de papel fotográfico era el rollo.

Parado en la esquina de José Tomás Ramos con Serrano, a una cuadra de la Plaza Sotomayor, en donde Luz fumaba y enfocaba, estaba plantado Alberto del Río, ya de calle, con pantalón claro de gabardina, camisa de jean y un saco color café, siempre elegante. Al borde de la vereda, mirando para arriba, como al techo de la casona de dos plantas. No se movía.

Luz continuaba con sus encuadres, sin decidir ni el foco ni el plano ni la toma, paneando fue a dar con la figura surrealista del cómico argentino, con esa dimensión media loca que dan esas lentes tan luminosas que ven más y mejor que el ojo humano. No llegaba a reconocerlo todavía ya que Alberto ni se movía y estaba de espaldas a ella.

Forzó el lente otros 50 mm y le quedó un plano medio corto de espalda, con el compadre mirando para arriba que le causó cierta gracia. Ahí fue cuando la toma como dirían los chilensis se fue a la chucha, ya que entró en cuadro la mano izquierda de Alberto, con una pequeño grabador al cabo, el cual al ser accionado le hizo girar un poco la cabeza, dejando en claro un perfil ahora reconocible. Ahí estaba el humorista, a las cinco de la mañana, solo, en una esquina, contándole vaya saber qué cosas a un artefacto japonés que lo escuchaba.

Luz bajó la cámara y se sentó muy derecha, sobre su útero. Miró la escena ahora sin recursos, prendió otro camel. - Y qué coño está haciendo ahí ese tío, si parece un espía. Claro, como para no andar después pidiéndole a la pobre gente que le explique los chistes. Si está pirado -.

Dudó a esa hora más que nunca en la noche, digamos que dudó quizás como hacía un par de años que no dudaba. Pero la había entrado una persistente y femenina curiosidad que podía llegar a enfermarla si no la atendía. Lo único que la frenaba era la conciencia de esa especie de ley física que tiene que ver con el desplazamiento de los cuerpos, la cual da cuenta que los cien metros que los separaban eran muchísimos, y que lo más probable era que si ella se decidía a levantarse para averiguar que demonios hacía el argentino, más que seguro era que éste se arrancara a los 87 metros de ella, o peor aún a los 90, dejándola de espaldas, sin siquiera haber advertido su presencia. Apagó el cigarro con un dejo de derrota contra el piso, guardó la cámara de prisa y se puso en marcha.

En el camino empezó a ensayar un discurso. Qué el show estuvo acojonante, qué hacía tiempo que así no se reía, qué el lugar no tenía que envidiarle nada, puta, qué bien que te queda el smoking, guapo, ay, por la putísima, qué estoy estúpida. Nada, a los 87 metros Alberto seguía como una estatua. Ahí la Luz, llegando.

- Hola.

El sorpresivo arribo y el exagerado discurso de la española hizo que Alberto se asustara, cosa que era previsible, y que guardara el pequeño grabador con prisa en el bolsillo del saco. Recién ahí atinó a responder. - Hola.

Luz se balanceó un poco cambiando la pierna de apoyo, avanzó medio paso y le extendió la mano con una espontaneidad que era para aplaudirla. - Tú te llamas Alberto, vi tu show esta noche. Luz es mi nombre, mucho gusto -.

Alberto estrechó la mano de la española con una mezcla de temor y gusto. Sonrió con esa rara timidez de algunos tipos muy buen mozos, que saben que siempre están adelante por varios cuerpos y así y todo van a dar ventajas siempre.- Luz, qué buen nombre. Sobre todo a esta hora.

La catalana vio que en el aire venía volando algo, y lo aprendió al vuelo. Esperó dos o tres segundos antes de reírse. Ahí lo hicieron juntos.- Y tú parece que haces reír a todo el mundo a toda hora.

- Parece, sólo parece.

Esa cosa extraña y mágica que al buen entender de Luz andaba por ahí revoloteando era más que necesario que pusiera aunque más no fuera un pie en la tierra porque la mañana ya estaba clareando, y si hay otra cosa que la Luz muy bien sabía, es que esa es la hora de las despedidas. Y bueno, la catalana sacó a relucir todas sus horas de vuelo, todas sus rutas bien habidas, su calidad de ciudadana europea, la conciencia cierta de ser bellísima, y ya que estamos también inteligente, buena persona, excelente fotógrafa, emprendedora, y habida cuenta que todavía tenía más de un litro de champaña jugando en sus arterias, se la mandó de una, no sin antes mirar su pequeño reloj pulsera - Yo tengo elevador recién en una hora, no habrá un café abierto... ?

Capítulo 3. Un traje de ángel

La luz de la mañana entraba suave por el ventanal que daba a la calle Santa Rita, en el cerro Lecheros. La vista era magnífica, las techumbres multicolores, las picadas en subida, los cercanos maceteros llenos de flores, y más lejos los buques mercantes en la dársena del muelle Barón, traficando el comercio ultramarino. El mar océano, el gran Pacífico, era el borde de arriba de esta postal activa.

La luz de la mañana entraba suave por el ventanal que daba a la calle Santa Rita, en el cerro Lecheros. La vista era magnífica, las techumbres multicolores, las picadas en subida, los cercanos maceteros llenos de flores, y más lejos los buques mercantes en la dársena del muelle Barón, traficando el comercio ultramarino. El mar océano, el gran Pacífico, era el borde de arriba de esta postal activa.La música era de la radio, de la radio cooperativa, bien populista, pero en onda romántica ahora, boleros, cosas latinas. El audio se mixaba cada tanto con el acelerado e inconfundible trazo de una máquina de coser bien atendida.

Atento, concentradísimo, Alejandro, el bailarín, permanecía sentado frente a una histórica singer a pedal, modernizada ahora con provisión eléctrica. Todavía con vestuario nocturno, de musculosa y pantalón pijama, con pausa y detalle, trajinaba sobre una pieza de tela blanca, translúcida, que muy bien podía ser una gasa, la cual iba adquiriendo un volumen más que considerable, como de globo o alguna otra formación volante.

Ahí estaba el bueno de Alejo, dale que te dale con el pedal, intenso, pulcro, terminando el diseño.

La puerta de la habitación se abrió despacio, dejando entrar a una anciana pequeña y morena, con toda su recogida cabellera blanca, delgada y sencilla. Sobre el delantal, primorosamente bordado, portaba una pequeña bandeja con una humeante taza de té y unos bizcochos. La tía Encarnación, una de las tres con las que Alejo se había criado y con las cuales vivía desde siempre, de esto hace unos treinta y dos años, depositó la bandeja con cuidado sobre una mesa cerca del ventanal.

- Aquí está el desayuno, “Guaguo”, tómelo antes que se le enfríe.

Alejo levantó la vista del curso de la aguja y le tiró un beso rápido a la anciana sin contestarle. La tía sonrió con ternura y se fue despacio hacia la puerta. Cuando estaba por salir se acordó de algo.

- Ah, me olvidaba, temprano lo llamó la Carmencita y me dijo que iba a pasar a visitarlo, como a esta hora dijo que pasaba.

El “Guaguo” sacudió la cabeza atareado y atinó a darle las gracias por el recado. En la radio, Luis Miguel aseguraba imposibles, fatales desengaños.

Dejó de súbito la costura, estiró la espalda para atrás junto con los brazos, y se incorporó despacio, se fue acercando hacia la mesa donde estaba el te a medida que elongaba su cuerpo que se había encorvado demasiado ante la singer. Tomó la taza y se puso a beber mientras miraba por la ventana. La abrió de un empujón suave para que entrara la brisa marina junto con los ruidos de la calle. Luego se dedicó a los bizcochos con infantil gula. Los golpes a la puerta, en clave morse, lo reclamaron.

- Pasa, comadre, pasa que estoy desnudo - . Fue esta provocación suficiente como para que la Carmen, la turca, abriera la puerta de un empujón e irrumpiera como una comediante que era, exhibiendo una tenida que era nueva, tan discretita como unas calzas abajo anchas, con dibujos mexicanos, negras, y un top desmangado al tono, dejando bien expuestas unas maravillosas tetas que no calzaban sostén alguno. Así andaba por las escaleras de Valparaíso la muy loca de la Carmencita. Alejo quedó medio atragantado con un bizcocho cuando terminó de registrarla y se puso a toser bien ambiguo, con mezcla de pudor y envidia. Empezó a retarla.

- Ay Carmen, cómo se te ocurre andar así por la calle, tan de puta mijita, si usted no es más que bailarina, una artista.

La Carmencita que se pasaba de loca con el amigo marica, se llevó las manos a las tetas, sobándoselas como una auténtica marrana, al tiempo que se le vino encima y le propinó un soberano pico en medio de la boca y le robó rápida un par de bizcochos. Se tiró despatarrada sobre la cama a dar cuenta de su rapiña veloz, glotona, al tiempo que descubrió la singer con la costura inconclusa.

- Y, en qué andai, Pier Cardin ?- Lo interrogó zafada y burlona.

El “Guaguo” se puso rojo como un tomate, dejó la taza de te sobre la mesa con demasiada energía e intentó tapar su obra con un diario.

- En nada que a tu indigna mirada le incumba, ordinaria - . Le espetó ofuscado e ingenuo creyendo que con ese límite iba a detener a la turca, habida cuenta que la morena era de esa clase de mina que sólo se frena, y a veces falla, ante una mano viril que la amenaza. Y empezó la ofensiva.

- Así que ordinaria, indigna, puta, qué más huevón de mierda, que otra delicadeza tienes esta mañana para con tu amiga, confidente, partener, tu hermana íntima, cabro mal educado y agresivo -. Ahí fue cuando empezó a incorporarse, no sin antes devorar el tercer bizcocho que le había birlado.

Lo que siguió podría haber sido filmado en cámara lenta porque daba gusto, fue como una modernísima coreografía que podía ser de una compañía de danza alemana, esas que dibujan cosas bellísimas y violentas, tan sólo con un par de escobas y un balde.

Fue una lucha tan intensa como breve, en la cual la turca ganó haciendo gala de recursos tan bajos como fue el de bajarle de un tirón hasta los tobillos el pantalón pijama al pobre del Alejo, dejándole al aire tanto su bonito trasero como su dotado sexo.

Cuando la turca inició el segundo movimiento para tomarle el pájaro con ambas manos, el “Guaguo” pegó un gritito proclamando su derrota, e inició su confesión antes que la beligerancia de la Carmencita pusiera en peligro la integridad de la obra.

- Es un traje, Carmencita, es un traje.

La turca se acercó despacio, triunfadora hasta el rincón de la costura y descubrió el ropaje mal tapado por el diario. Se dio vuelta respirando algo agitada luego del breve combate y levantó automática la pera, inquiriendo sobre la naturaleza de tal ropa.

- Y se puede saber traje del qué, mi alma?

Alejó se echó pesado sobre la cama luego de haberse levantado agachado y pudoroso el pantalón pijama. Continuó con la confesión ahora con un dejo de angustia tomándole la voz en la garganta. Se amarró las manos en las huesudas rodillas y frenó como pudo un par de lágrimas que se le iban por la ventana.

- Un traje de ángel, mi reina, un traje de ángel.

Capítulo 4. Nude de Luz

Era la una de la tarde y Luz permanecía aún debajo de la sábana. La módica habitación que doña Cata le había arrendado era pequeña y a pesar de carecer de persianas, cosa que en general no reconoce la mayor parte de la arquitectura chilena, así como el bidé del baño, sanitario que en algunos casos hay que narrar con lujo de detalles que rayan en la comparación con un raro adminículo masturbatorio; bueno, la habitación no tenía persianas y el baño carecía de bidé y tina, así y todo, las gruesas cortinas de mezclilla, impedían el paso de la luminosidad del día, permitiendo al fugaz pasajero trasnochante dormir a pata suelta hasta que se la pasara el sueño, la ingesta alcohólica, o ambas cosas juntas.

Era la una de la tarde y Luz permanecía aún debajo de la sábana. La módica habitación que doña Cata le había arrendado era pequeña y a pesar de carecer de persianas, cosa que en general no reconoce la mayor parte de la arquitectura chilena, así como el bidé del baño, sanitario que en algunos casos hay que narrar con lujo de detalles que rayan en la comparación con un raro adminículo masturbatorio; bueno, la habitación no tenía persianas y el baño carecía de bidé y tina, así y todo, las gruesas cortinas de mezclilla, impedían el paso de la luminosidad del día, permitiendo al fugaz pasajero trasnochante dormir a pata suelta hasta que se la pasara el sueño, la ingesta alcohólica, o ambas cosas juntas.No era este el caso de la española. No se había levantado porque sí nomás, porque no se la había dado la gana, o más precisamente aún, porque no tenía todavía hambre y con un paquete de galletas que tenía al alcance de la mano, en el suelo, junto a sus zapatos de viaje, podía resistir quién sabe hasta cuándo. También porque hacía un rato largo que se entretenía con folletos de turismo que iba anotando con un marcador fino, con signos y llamadas que ella sola entendería.

Tomó un trago del agua mineral de medio litro que tampoco podía faltarle, se puso de costado, luego giró completamente y apoyada sobre los codos se incorporó un poco mejor, dejando el folleto casi entre sus senos, para que le luz de la bombilla que estaba en la cabecera de la cama lo iluminara sin defectos. Junto al pezón del seno izquierdo, una rosa de los vientos tatuaba su piel, marcándole un destino manifiesto de viajes y países.

En el folleto que estaba ahora delante de sus narices, marcó con un círculo una excursión que se anunciaba al “río más hermoso del mundo”, el Traihuenco, que en lengua mapuche viene a querer decir algo así como fuerte ruido de agua que cae de lo alto, dando cuenta que este río desemboca directamente en el mar desde una altura de casi cuatrocientos metros, en la undécima región, en los fiordos chilenos.

Semejante caída de agua primero le provocó un dulce estado de ensoñación y diríamos que casi de éxtasis, para luego recordarle que hacía como una hora que tenia una secreta e intensa necesidad de orinar. Se incorporó morosa y en cuatro relajados movimientos se fue despacio hasta el baño en donde siguió soñando. A la vuelta, corrió el cortinado de la ventana. El vertical horario de verano hizo el resto, al tiempo que cierta resaca que no tenía tan escondida la ayudó a tomarse la cabeza y taparse los ojos con las dos manos.

Fue entreabriendo de a poco los dedos, recuperando la sensación del día en unas pupilas que merecían el mejor trato. Después aspiró con ganas, profunda, el lindo aire que entraba liberado acariciándole el cuerpo.

La visión de Luz desnuda ante esa ventana marinera era como para inspirar a varias generaciones de maestros y aprendices de la plástica figurativa, y un poco más, generosamente, a escuelas de toda índole. Y cuando con ambas manos se apoyó impúdica en el alféizar de la celosía, dejando que el sol de enero le calentara las formas, ahí sí, ahí sí que se hubieran sumado presurosos los representantes de expresiones más tecnológicas, llámense fotógrafos, cineastas o inclusive locutores de radio. La contemplación de esta mujer desnuda era como para contener al estaf de una multimedia. Una diosa, eso era, una diosa.

Así, el dibujo de perfil comenzaba por unos hombros pequeños, redondos y ligeramente echados hacia atrás, como para enfrentar al mundo con tanta confianza como delicadeza, los brazos, largos, bien proporcionados y apenas musculosos, dejaban caer unas manos delgadas, articulados por unos dedos habilitados para transitar con libertad por cualquier parte, los de esas manos que continuaban apoyadas con placidez sobre la madera.

Los senos, pendientes en el ángulo que dibujaba al apoyarse en la ventana, eran lo bastante duros, grandes y bien formados, como para abastecer de harto placer a una hembra de treinta años, coronados por unos pezones pardos, de aureola ancha, intensa, generosos, turgentes, que repentinamente habían comenzado a ponerse erectos, denunciando una sensibilidad más que interesante dada una temperatura ambiente que rondaba los veinte grados.

El vientre de Luz era liso como para expresar que no habían transitado por él crías humanas, sellado por un ombligo pequeño y para dentro, ornado por un provocativo ganchillo de oro remedo de una esclavitud que en la española no era históricamente creíble.

El vello del pubis era negro, espeso y abundante, dando cuenta de que no se depilaba y que el tema le importaba un mismísimo cuerno, y que tomaba sol así, en bolas, ya que la piel no denunciaba marcas más claras de bikini alguno, cosa que tampoco se descubría en los pechos. Fiel a la tradición femenina europea, debajo del brazo también se le adivinaba un fino y negro pelo.

Pese a la flexión que había articulado con las altas y bien torneadas piernas, la cola se le elevaba lo bastante como para reconocer buena cultura en las posaderas, por alguna persistente práctica aeróbica, o lisa y llanamente, porque la natura había sido con esta criatura por demás espléndida.

Era una de esas colas que llevan a los hombres sensibles a perder la cabeza entre sus humedades más íntimas y a los poetas trágicos a volarse los testículos de un irreversible escopetazo ante la negación de la misma. Las piernas de Luz eran una invitación al baile, a la natación subacuática, a una caminata por el sahara durante quince días, y al cierre perfecto de un nudo erótico sobre una espalda favorecida por las estrellas. Las caderas contenían, ordenaban y dirigían toda esta anatomía predilecta. Tal era su arte.

Después de habernos permitido esta discreta y complaciente pincelada, Luz se dirigió tranquila al baño y comenzó a darse una ducha fría. Se gustó a sí misma debajo del agua, enjabonándose. Ahí comenzó a recordar las cosas que le habían sucedido entre las cinco y las seis y media de la mañana de ese día.

Le costó reconocer que era un trabajo más que arduo el poder catalogar al argentino entre alguno de los especimenes masculinos más difundidos. No era un seductor de partida, pero bien que le salía, así nomás, sin proponérselo, si bien él le había reconocido que lo único que conocía era algo de su país y un poco de Chile, parecía un ciudadano del mundo, algo también parecía haber leído, aunque su discurso no delataba pedantería alguna, más bien lo contrario, como echándose un poquito a menos.

Hablaba despacio, como pensando qué decir, dándole lugar a la pausa y permitiendo cierto calidez y complicidad en el dialogo, casi seguro que el otro, yo, la otra en este caso, tengo también una historia que bien vale la pena ser contada. Y si, un hijo puta, un buen mozo peligrosísimo que puede arruinarle a una que se distrae un poco el mejor viaje y hasta la vida misma, si no reacciona a tiempo. Ahí se puso a jabonarse y friccionarse los muslos con más vigor, casi con furia.

Eso, eso, como que no sé catalogarlo, si el tío es un reverendísimo hijo de puta. Después se rió con cierto sarcasmo de sí misma, y de cómo y desde cuándo le iba a entrar esa pavura a ella, justamente a ella, que se había hecho el Magreb en camello, sola, con un guía bereber que le había hecho el amor más o menos como en las mil y una noches de Pasolini. No, retroceder nunca, así deliraba ya casi la Luz mientas se enjuagaba el coño con el puro chorro de la ducha y una parsimonia excesiva.

Cerró en dos vueltas la canilla de agua fría, tomó el toallón de la puerta y se fue secando hacia la pieza. El sol le bañaba a pleno el cuarto y también la cama. Ahí se tiró medio mojada a continuar su íntima pelea. Con un pedazo del toallón empezó a frotarse la planta de un pie que había enredado en la flexionada rodilla. Y sí, la voz y la mirada del tío eran como para dejarla a una toda mojada. Eso sí, qué pesares podía llegar a ocultar un tipo que hace reír a la gente en un puerto tan cómo diría, tanguero, eso, tan tanguero como Valparaíso, eso sí, tenía que tener las más firme convicción que ese era un territorio donde ella iba a tener la entrada vedada, no iba ni a intentar jugar en ese terreno, tenia que jurárselo a sí misma, ante esa rosa de los vientos que tenia en su pecho y que de alguna forma simbolizaba una libertad que no estaba dispuesta a resignar ante ningún cómico de varieté suramericano.

Debía creer en su palabra, porque ese era el meollo del conflicto, las palabras que a Alberto le salían con demasiado sentido y facilidad de la boca, riesgo que por cierto ni ahí había tenido con el beduino, con el Valentino de Marruecos, que lo único que sabía decir en español era “mujer linda”. Se lo prometió firmemente a sí misma, en cuando el argentino se pasara de lírico, cargaba la mochila y partía para el río más bello del mundo, al sur del mundo.

Capítulo 5. Pink Floyd

Sentados juntos, en la cama, la Carmen y Alejo daban ritualmente cuenta de un mediano pito o cuete chilensi, bien conocido en otra latitudes como porro, chala, joint, macoña, o lisa y llana canabis, marihuana. La turca sentada a lo india, y el otro con las piernas largas y flacas estiradas, con una almohada detrás, en los riñones. Habían transitado de la radio cooperativa a un cidi que mostraba la luna en su lado más oscuro y ahora insistía en que quisiera que estuvieras aquí.

Sentados juntos, en la cama, la Carmen y Alejo daban ritualmente cuenta de un mediano pito o cuete chilensi, bien conocido en otra latitudes como porro, chala, joint, macoña, o lisa y llana canabis, marihuana. La turca sentada a lo india, y el otro con las piernas largas y flacas estiradas, con una almohada detrás, en los riñones. Habían transitado de la radio cooperativa a un cidi que mostraba la luna en su lado más oscuro y ahora insistía en que quisiera que estuvieras aquí.La Carmencita, fiel a su estructura emotiva, le había pasado un brazo por los hombros y le acariciaba la cabeza con una ternura que hablaba tanto de cariño fraterno como de una incipiente calentura. Pero bueno, la turca era así y Alejo la dejaba seguir, total, no era ni la primera ni la última vez que con su condición sexual iba a tener que desilusionar a la amiga.

Estaban en un estación en donde la comunicación no recurre demasiado a las palabras, vaya que si ya le habían dado a la lengua en demasía, el diálogo pasaba ahora por el discreto trance del silencio, de la sensación más en la piel, en lugares tan inverosímiles como los dedos de los pies o por las vísceras, preludio cierto de un polvo con todas las de la ley, o un inmerecido bajón sentimental, resabio adolescente de alguna emoción no bien digerida, de un empacho amoroso, o peor aún, de un amor no correspondido. Así y todo, para sorpresa de ambos, Alejo se pronunció manso y tranquilo.

- Tú por lo menos lo tuviste un buen rato en la cama, cochina, bien que te lo habrás pasado.

Carmencita tomó el huiro entre el pulgar y el índice la mano derecha, la libre, y lo succionó como debía, jugó un poco con el humo, tosió como era previsible y luego exhaló una delgada y azulina línea de humito que fue desatándose a metro y medio de su boca.

Hacia maravillas con la boca la turquita. Lo miró de costado, le buscó la mirada, luego que la tuvo ahí, a tiro, la dejó quedarse un poco quieta, le sonrió con toda la tristeza del mundo y poco a poco fue bajando los ojos hasta la boca del amigo, la encontró fresca, sincera, ahora algo entreabierta, recibió con piedad la amable mueca de los labios de marica remojándose con la punta de la lengua, ahí se dirigió, justa y directa.

Lo besó primero con ternura, con tremenda ternura y comprensión del mundo. Alejo la dejaba hacer, sabía muy bien hasta dónde la iba a dejar, tanto como que se sentía obligado a responder a esa soledad de la Carmen, con quien compartía además la complicidad del secreto amor no correspondido que los unía.

Después la turca le fue poniendo más pasión, le abrió la boca con los dientes y la lengua, empezó a deglutir los más o menos bajos niveles de virilidad que el pobre podía emitirle.

Cuando le apoyó la mano en el pecho sabía que estaba entrando en una calle que no tenía salida, otras veces la había incursionado y el final de la historia era más que frustrante, pero no, esta vez, o porque el faso era muy bueno, o porque el dolor y la angustia que compartían era más intensa y distinta, o porque el cuento del traje del ángel más el pito los había dejado así, demasiado bien volados, o porque los floyd y ese tema del amigo que se había ido así, dejándolos con una extrañes enorme, les hacia hacer estas cosas medio raras.

Y sí, era como para que en definitiva estuviera pasando esto, cuando la Carmen bajó hasta la entrepierna del amigo marica y le abrió uno por uno los botones del impecable pijama, sacó de entre el blanco linón el fuerte miembro de amigo, y se lo empezó a beber con una parsimonia y una sabiduría ontológica.

Alejo, más sorprendido que ella, sólo atinó a acariciarle con una ternura infinita la enrulada y furiosa cabellera. La dejó seguir y poco a poco lo fue serenando una sensación inaudita, con esa convicción que había sostenido tantas veces casi mamándole la verga a cualquiera, experimentó por vez primera cómo su penca se le iba poniendo tiesa, gracias a la lenta y gustosa lambida de esta hermana y amiga que había sabido escuchar y sostener desde hacia ya unos buenos años, y que ahora se la estaba mamando con un sed que le llenaba la boca.

Y la turca no pretendió nada más que eso para ella, no quiso abusar de su hermano ni saciarse de otra manera, cuando el semen de Alejandro le llenó la garganta, con gusto y amor se lo fue tragando, como si ese extraño regalo del marica fuera el sumun de un cariño entrañable y la coronación de un gozoso trance. Cuando levantó la cabeza para mirarlo, encontró los ojos de Alejo llenos de lágrimas. Le apoyó la cabeza en el pecho y se quedó quieta, escuchando como el corazón del amigo batía las alas como una torcaza en su mano. Alejo prefirió las palabras.

- Te pasaste, Carmencita, te pasaste-. Hizo una breve pausa mientas le pasó suavemente la mano por la boca a la hermana, tomando de la comisura de sus labios una gota de leche que le había sobrado y se la llevó a su boca. Siguió con la extraña declaración de amor que lo abrumaba. - Y ahora sí, Carmencita, ahora sí que somos hermanos de leche.

La turca al fin pudo aflojarse y también rompió a reír y llorar a un tiempo.

- Y de qué leche, locura. Tú fuiste el que te pasaste. Lo único que me enferma es que no se la vamos a poder contar a nadie. No lo creerían.

- Secreto, turquita, secreto inviolable, como el traje de ángel.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)